自宅のある常総市に戻っています。

常総市は東西の中央を鬼怒川が流れており、北部の氾濫、決壊した東側は低地になっており、ほぼ全面的に浸水してしまいました。行政施設などもほとんど東側にあります。報道によると床上浸水4000世帯、床下6000世帯以上です。

ボクの自宅がある西側はすこし高台になっているので、被害はありませんでした。

地元の支援をということで戻ったのですが、心配していたボランティアセンターも動き出しました。連日1000人くらい。連休中(シルバウィーク)には3000人位が来ていたようです。

知人宅を支援している最中に、出動要請があり、北の筑西市の支援に向かうことになりました。

ここの行政の動きはまったく緩慢で、ほとんで被災した住民なんか知らん!?って感じでしたね。とうぜん災害ボランティアセンターも立ち上がりません。床上、床下あわせて130軒くらいでしたが、被災者からみれば100%被災なのですよね。

こんな状態だったので、仲間の個人ボラが集まって(10~30人)、10日間ほど被災者の方のお手伝いをしてました。

集まってくるメンバーはどこかで会っている人達ばかりで、さながら災害同窓会って感じですかね。(笑)

ボクは、なぜか、いつも、床上げ専門家になってまして、作業はそればかり。中腰の作業は腰にきますねええ。もうヒーヒーしてます。(笑)泥出しもやりますが、さらにキツイですわ。

そんなわけで2週間ほど、筑西市と常総市を行ったり来たりしてました。

常総市では4軒のお宅に関わっていますが、家族、親戚総出で片付け作業をしてます。筑西も同じでしたが、被災者の方は疲労困憊してます。精神的なショックも大きいようです。

とくにお年寄り世帯はどうにもなりません。

ボランティアを見かけない地域もけっこうあります。かなりの長丁場の支援が必要と感じてます。

防災放送が流れているのですが、後手後手の対応ばかりで、それも断片的で内容が薄く、尺に触る言い方でホント頭にきてます。最後には「詳しくはホームページをごらんください。」って、誰が見られるんじゃーーーー!!!

ホームページ以外の情報は、A4チラシが1枚配布されただけ。FM局も放送されているらしいけど、ボクのところではなぜか受信できない。うーん・・・。

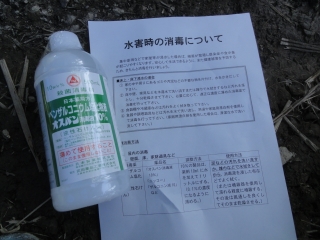

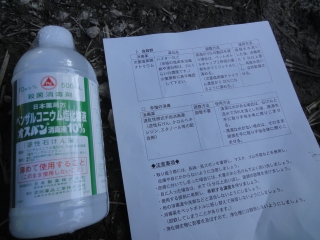

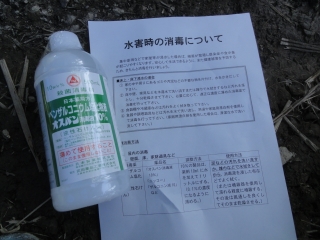

さてさて、本題ですが、いつも疑問に感じているのでは、消毒の処理方法なのです。

場所にもよりますが、民家に溢れた洪水(泥水)は汚水化してしまっているわけですね。浸水ということは、この汚水に浸かってしまったわけですね。そして、水が引くと汚泥(泥)だけが残るわけです。

この汚泥は浸水したあらゆるところに付着してます。とくに平面の床下には積もりますね。つまり雑菌だらけになっていると考えられるわけです。

これらの消毒ですが、場所によって、いくつかの方法があります。

●屋内の壁、柱、家具など

1、水洗いをして汚れを落とす。洗剤などを使った場合は、それもよく落とす。

2、十分乾燥させる。

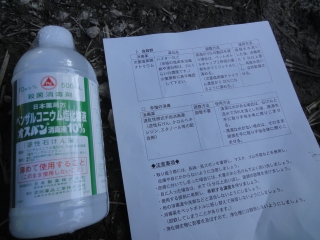

3、逆性石けんタイプの消毒剤(小難しい名前なので省略。笑)を濡らすように塗る。

4、自然乾燥させる。

ということになります。

※この内容は、各自治体のマニュアルでもほぼ統一されています。ただ、どこかが出典元なんでしょうね。どこも同じような文章なので、丸写しみたいです。

たぶんこれを作った人は内容(消毒剤の特性など=汚れていたり水分があると効果がない)を理解してないでしょうね。

実施しようとすると、けっこうわかりにくいし、誤解もしやすいです。使い方を間違えと効果がないってことにもなりかねないですね。

●屋外の壁など

この消毒は、屋内と同じでもいいと思うのですが、汚れを落としにくかったりしますね。

そこで汚れていても効果があるクレゾール石鹸水が使われることが多いようです。この薬剤は独特の消毒臭(昔の病院みたいな)が残るので屋内には不向きでしょうね。

●屋外の地面

土の地面には消石灰を撒くことが多いですね。これについては次項を参照してください。

★注意!!!くれぐれも間違えて「生石灰」は使わないことです。水分と反応すると高温になり、火傷や火災になることがありますからね。

●床下の地面

これも消石灰を撒くのが常識みたいになってますですね。ーーーーーこれが疑問だったですよ。

消石灰って、そもそも酸性土壌を中和するためのアルカリ資材ですよねええ。なんで、これで消毒できるの?

で、いろいろ調べてみましたよ。ネットで一日中かかってね。女房にイヤミを言われながら・・・(笑)。

自治体のマニュアルは、バラバラです。書いてあるものもあるし、無いものもあるし、効果を疑問視していたり、内容があいまいだったりして、積極的な書き方はしてないのです。にもかかわらず、自治体では積極的に無料で配布しているんです。

常総市も例外ではありません。筑西市は顆粒タイプや苦土石灰だったですがね。

※別件ですが、スゴイのは、鳥インフルエンザや狂牛病が発生した現場ですね。石灰で真っ白になっている映像を見たことがあります。

ここからが核心的な問題なのです。

いろいろ調べていたのですが、まとまって出典元も書かれている次のブログを掲げておきます。

「素直に見る世の中」 http://blog.livedoor.jp/kuroiamakitune/archives/51477450.html

地面に撒いて消毒効果があるという検証データはないというのです。

データがあるのは、水分と反応した時だけというのです。

★結論は、水と反応させないと強アルカリ性(pH12.5=中性は7)にならないので消毒(殺菌)効果がないということです。

※なお消石灰のメリットは2週間も経つと酸化カルシウムになって無毒化するということです。

で、現実の消毒作業を考えると、地面が湿っていれば(泥を取り出した後でも前でも)、消石灰を撒くと水分と反応して効果があるということになりそうです。(詳細な検証データは未確認)

反対にいうと、カラカラに乾いてしまった場合は、水を撒くといいということになります。どちらが先かは、どちらでもいいような気がしますね。

撒く量ですが、(数字もありましたが実践的じゃないので割愛します。)地面がまんべんなく白くなるくらいでいいようです。

ただ、どのくらいの厚さの泥まで効果があるのかわかりません。細かい検証データがないのですよ。

さらに問題は、床上げ(床板を剥がすこと)ができない場所では簡単に撒けないことです。

フローリングなどは剥がさないとこが多いんですよ。(合板は時間が経つとほとんどはフニャフニャになってしまうんですが、当事者の心情としては、その時に剥がせないんですよねえ。)

こんなときはモグラ隊とかモグリ隊の出番なんですがね。そんなにできる人がいないし。

ブロワーで吹き込むという方法もやったことがあるんですが、効果はいまいちわかりませんでした。

そこでアイディアなんですが、先の消石灰の特性から考えると水溶液にする方法が使えそうです。

石灰乳(液)を使えばよさそうです。石灰乳というのは、全部が融けないで混ざった状態のことです。10%濃度でいいそうです。水10リッターに消石灰100グラムを混ぜるってことです。これを噴霧器の延長棒を使えば3メータ先でもで撒けそうですね。

※飽和石灰水というのもあります。これは消石灰は水に1.7%しか融けないので、多めに入れて、上澄み液だけを使うという方法です。しかし、検証データでは効果は少ないとのことでした。(pHは同じくらいらしいのに・・・、このあたりがわかんないんだよね。)

★石灰乳を噴霧するには、注意が必要。

なにせ強アルカリ性ですから、皮膚などにかかると炎症するからです。特に目は要注意ですね。これは素人(ボランティア)にはちょと荷が重いかと思います。

ここで、も一つ疑問があるんです。床下の泥は取り除く必要があるのか?ってことです。

床下に汚染した泥があるけど、消毒が可能なら、そのままでもいいんじゃないの?ってことです。

ただ、床ネダや床束などの木部は泥を取り除きたいですね。泥が湿気を溜めると木部が腐ってしまいますから。

まあ、検証結果がないので、できれば取り除いた方がいいようですけどね。

ベタ基礎(床下が土じゃなくて、コンクリート面になっている)の場合は、いつまでも水が抜けないし、泥が体積してるのは気持がよくないですから取り除きたいですよね。

ところで、床下浸水だと、あまり床下には関心を示さない、示したくない?のですね。床下浸水だからと言って、なんか安心してしまう方が多いようです。

床下に限っては同じ状態ですから、床上げや消毒が必要なのは変わりがないのですが。

消石灰については、だいぶ理解できたのですが、ボランティアとして、はたしてどこまでヤルべきなのか。

板の重なりや隙間の泥まで丁寧に取ればいいのはわかりますが、かなりの手間になります。洗浄機を使えば水だらけになってかえって乾燥を遅らせてしまいます。時間との兼ね合いもあります。

これが最大の悩みなのですよ。

しかし、これだけアチコチで災害が発生しているのに、いまだに統一した見解がありません。各自治体ごとに任されているようなのです。

国として、しっかりした検証をして、統一マニュアルを作ってもらいたいものです。ねぇ。

※わー、今回はずいぶん長い文章になってしまったわ。天気も悪かったし、ちょと手が空いたからね。じゃ!

お役に立ったらクリックを!

お役に立ったらクリックを!

常総市は東西の中央を鬼怒川が流れており、北部の氾濫、決壊した東側は低地になっており、ほぼ全面的に浸水してしまいました。行政施設などもほとんど東側にあります。報道によると床上浸水4000世帯、床下6000世帯以上です。

ボクの自宅がある西側はすこし高台になっているので、被害はありませんでした。

地元の支援をということで戻ったのですが、心配していたボランティアセンターも動き出しました。連日1000人くらい。連休中(シルバウィーク)には3000人位が来ていたようです。

知人宅を支援している最中に、出動要請があり、北の筑西市の支援に向かうことになりました。

ここの行政の動きはまったく緩慢で、ほとんで被災した住民なんか知らん!?って感じでしたね。とうぜん災害ボランティアセンターも立ち上がりません。床上、床下あわせて130軒くらいでしたが、被災者からみれば100%被災なのですよね。

こんな状態だったので、仲間の個人ボラが集まって(10~30人)、10日間ほど被災者の方のお手伝いをしてました。

集まってくるメンバーはどこかで会っている人達ばかりで、さながら災害同窓会って感じですかね。(笑)

ボクは、なぜか、いつも、床上げ専門家になってまして、作業はそればかり。中腰の作業は腰にきますねええ。もうヒーヒーしてます。(笑)泥出しもやりますが、さらにキツイですわ。

そんなわけで2週間ほど、筑西市と常総市を行ったり来たりしてました。

常総市では4軒のお宅に関わっていますが、家族、親戚総出で片付け作業をしてます。筑西も同じでしたが、被災者の方は疲労困憊してます。精神的なショックも大きいようです。

とくにお年寄り世帯はどうにもなりません。

ボランティアを見かけない地域もけっこうあります。かなりの長丁場の支援が必要と感じてます。

防災放送が流れているのですが、後手後手の対応ばかりで、それも断片的で内容が薄く、尺に触る言い方でホント頭にきてます。最後には「詳しくはホームページをごらんください。」って、誰が見られるんじゃーーーー!!!

ホームページ以外の情報は、A4チラシが1枚配布されただけ。FM局も放送されているらしいけど、ボクのところではなぜか受信できない。うーん・・・。

さてさて、本題ですが、いつも疑問に感じているのでは、消毒の処理方法なのです。

場所にもよりますが、民家に溢れた洪水(泥水)は汚水化してしまっているわけですね。浸水ということは、この汚水に浸かってしまったわけですね。そして、水が引くと汚泥(泥)だけが残るわけです。

この汚泥は浸水したあらゆるところに付着してます。とくに平面の床下には積もりますね。つまり雑菌だらけになっていると考えられるわけです。

これらの消毒ですが、場所によって、いくつかの方法があります。

●屋内の壁、柱、家具など

1、水洗いをして汚れを落とす。洗剤などを使った場合は、それもよく落とす。

2、十分乾燥させる。

3、逆性石けんタイプの消毒剤(小難しい名前なので省略。笑)を濡らすように塗る。

4、自然乾燥させる。

ということになります。

※この内容は、各自治体のマニュアルでもほぼ統一されています。ただ、どこかが出典元なんでしょうね。どこも同じような文章なので、丸写しみたいです。

たぶんこれを作った人は内容(消毒剤の特性など=汚れていたり水分があると効果がない)を理解してないでしょうね。

実施しようとすると、けっこうわかりにくいし、誤解もしやすいです。使い方を間違えと効果がないってことにもなりかねないですね。

●屋外の壁など

この消毒は、屋内と同じでもいいと思うのですが、汚れを落としにくかったりしますね。

そこで汚れていても効果があるクレゾール石鹸水が使われることが多いようです。この薬剤は独特の消毒臭(昔の病院みたいな)が残るので屋内には不向きでしょうね。

●屋外の地面

土の地面には消石灰を撒くことが多いですね。これについては次項を参照してください。

★注意!!!くれぐれも間違えて「生石灰」は使わないことです。水分と反応すると高温になり、火傷や火災になることがありますからね。

●床下の地面

これも消石灰を撒くのが常識みたいになってますですね。ーーーーーこれが疑問だったですよ。

消石灰って、そもそも酸性土壌を中和するためのアルカリ資材ですよねええ。なんで、これで消毒できるの?

で、いろいろ調べてみましたよ。ネットで一日中かかってね。女房にイヤミを言われながら・・・(笑)。

自治体のマニュアルは、バラバラです。書いてあるものもあるし、無いものもあるし、効果を疑問視していたり、内容があいまいだったりして、積極的な書き方はしてないのです。にもかかわらず、自治体では積極的に無料で配布しているんです。

常総市も例外ではありません。筑西市は顆粒タイプや苦土石灰だったですがね。

※別件ですが、スゴイのは、鳥インフルエンザや狂牛病が発生した現場ですね。石灰で真っ白になっている映像を見たことがあります。

ここからが核心的な問題なのです。

いろいろ調べていたのですが、まとまって出典元も書かれている次のブログを掲げておきます。

「素直に見る世の中」 http://blog.livedoor.jp/kuroiamakitune/archives/51477450.html

地面に撒いて消毒効果があるという検証データはないというのです。

データがあるのは、水分と反応した時だけというのです。

★結論は、水と反応させないと強アルカリ性(pH12.5=中性は7)にならないので消毒(殺菌)効果がないということです。

※なお消石灰のメリットは2週間も経つと酸化カルシウムになって無毒化するということです。

で、現実の消毒作業を考えると、地面が湿っていれば(泥を取り出した後でも前でも)、消石灰を撒くと水分と反応して効果があるということになりそうです。(詳細な検証データは未確認)

反対にいうと、カラカラに乾いてしまった場合は、水を撒くといいということになります。どちらが先かは、どちらでもいいような気がしますね。

撒く量ですが、(数字もありましたが実践的じゃないので割愛します。)地面がまんべんなく白くなるくらいでいいようです。

ただ、どのくらいの厚さの泥まで効果があるのかわかりません。細かい検証データがないのですよ。

さらに問題は、床上げ(床板を剥がすこと)ができない場所では簡単に撒けないことです。

フローリングなどは剥がさないとこが多いんですよ。(合板は時間が経つとほとんどはフニャフニャになってしまうんですが、当事者の心情としては、その時に剥がせないんですよねえ。)

こんなときはモグラ隊とかモグリ隊の出番なんですがね。そんなにできる人がいないし。

ブロワーで吹き込むという方法もやったことがあるんですが、効果はいまいちわかりませんでした。

そこでアイディアなんですが、先の消石灰の特性から考えると水溶液にする方法が使えそうです。

石灰乳(液)を使えばよさそうです。石灰乳というのは、全部が融けないで混ざった状態のことです。10%濃度でいいそうです。水10リッターに消石灰100グラムを混ぜるってことです。これを噴霧器の延長棒を使えば3メータ先でもで撒けそうですね。

※飽和石灰水というのもあります。これは消石灰は水に1.7%しか融けないので、多めに入れて、上澄み液だけを使うという方法です。しかし、検証データでは効果は少ないとのことでした。(pHは同じくらいらしいのに・・・、このあたりがわかんないんだよね。)

★石灰乳を噴霧するには、注意が必要。

なにせ強アルカリ性ですから、皮膚などにかかると炎症するからです。特に目は要注意ですね。これは素人(ボランティア)にはちょと荷が重いかと思います。

ここで、も一つ疑問があるんです。床下の泥は取り除く必要があるのか?ってことです。

床下に汚染した泥があるけど、消毒が可能なら、そのままでもいいんじゃないの?ってことです。

ただ、床ネダや床束などの木部は泥を取り除きたいですね。泥が湿気を溜めると木部が腐ってしまいますから。

まあ、検証結果がないので、できれば取り除いた方がいいようですけどね。

ベタ基礎(床下が土じゃなくて、コンクリート面になっている)の場合は、いつまでも水が抜けないし、泥が体積してるのは気持がよくないですから取り除きたいですよね。

ところで、床下浸水だと、あまり床下には関心を示さない、示したくない?のですね。床下浸水だからと言って、なんか安心してしまう方が多いようです。

床下に限っては同じ状態ですから、床上げや消毒が必要なのは変わりがないのですが。

消石灰については、だいぶ理解できたのですが、ボランティアとして、はたしてどこまでヤルべきなのか。

板の重なりや隙間の泥まで丁寧に取ればいいのはわかりますが、かなりの手間になります。洗浄機を使えば水だらけになってかえって乾燥を遅らせてしまいます。時間との兼ね合いもあります。

これが最大の悩みなのですよ。

しかし、これだけアチコチで災害が発生しているのに、いまだに統一した見解がありません。各自治体ごとに任されているようなのです。

国として、しっかりした検証をして、統一マニュアルを作ってもらいたいものです。ねぇ。

※わー、今回はずいぶん長い文章になってしまったわ。天気も悪かったし、ちょと手が空いたからね。じゃ!

- 関連記事

-

-

山小舎でモンモンとボランティ考

2016/04/18

山小舎でモンモンとボランティ考

2016/04/18

-

そろそろ避寒終了です

2016/04/12

そろそろ避寒終了です

2016/04/12

-

解体屋からリフォーム屋みたいに

2016/01/12

解体屋からリフォーム屋みたいに

2016/01/12

-

休みもボランティア

2015/11/24

休みもボランティア

2015/11/24

-

洪水災害の壁内カビは平気?

2015/10/02

洪水災害の壁内カビは平気?

2015/10/02

-

洪水災害の床下処理で考えた

2015/09/27

洪水災害の床下処理で考えた

2015/09/27

-

二日酔いログフェンス助っ人

2015/07/23

二日酔いログフェンス助っ人

2015/07/23

-

避難指示解除準備区域での???チェンソーボラ

2014/10/04

避難指示解除準備区域での???チェンソーボラ

2014/10/04

-

ふたたび雫石で災害!?ボラ講習会のボラ

2014/09/14

ふたたび雫石で災害!?ボラ講習会のボラ

2014/09/14

-

モヤモヤ・ブラブラ・ボラ(丹波市変)

2014/09/10

モヤモヤ・ブラブラ・ボラ(丹波市変)

2014/09/10

-

モヤモヤ・ブラブラ・ボラ(高山市)

2014/08/31

モヤモヤ・ブラブラ・ボラ(高山市)

2014/08/31

-

最終更新日 : 2015-09-27